1.1 中华人民共和国成立前各种政治力量 (教学设计)

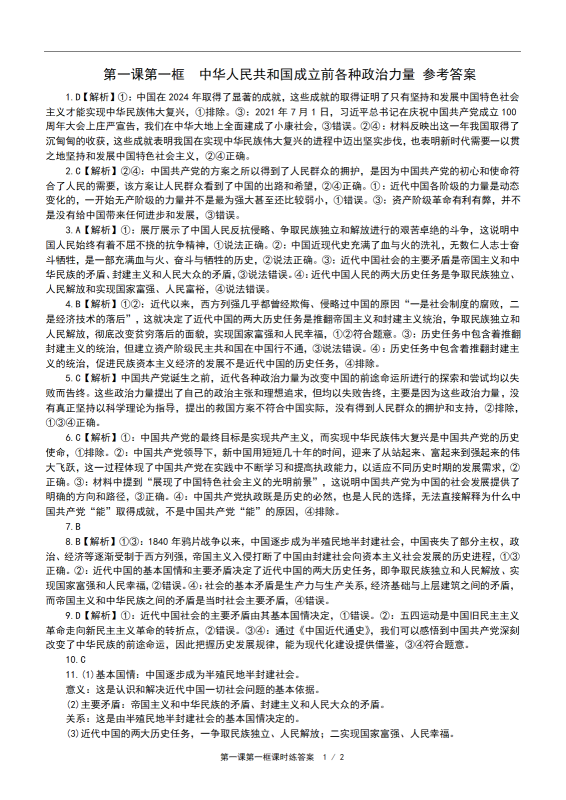

一、教学目标

必备知识:近代中国的基本国情和主要矛盾;各种政治力量解决中国问题的方案;没有共产党就没有新中国。

关键能力:通过对课本的梳理,掌握近代中国的基本国情和主要矛盾;通过课本的学习,了解当时各种政治力量解决中国问题的方案;分析梳理知识,掌握没有共产党就没有新中国,共产党是如何救中国的。

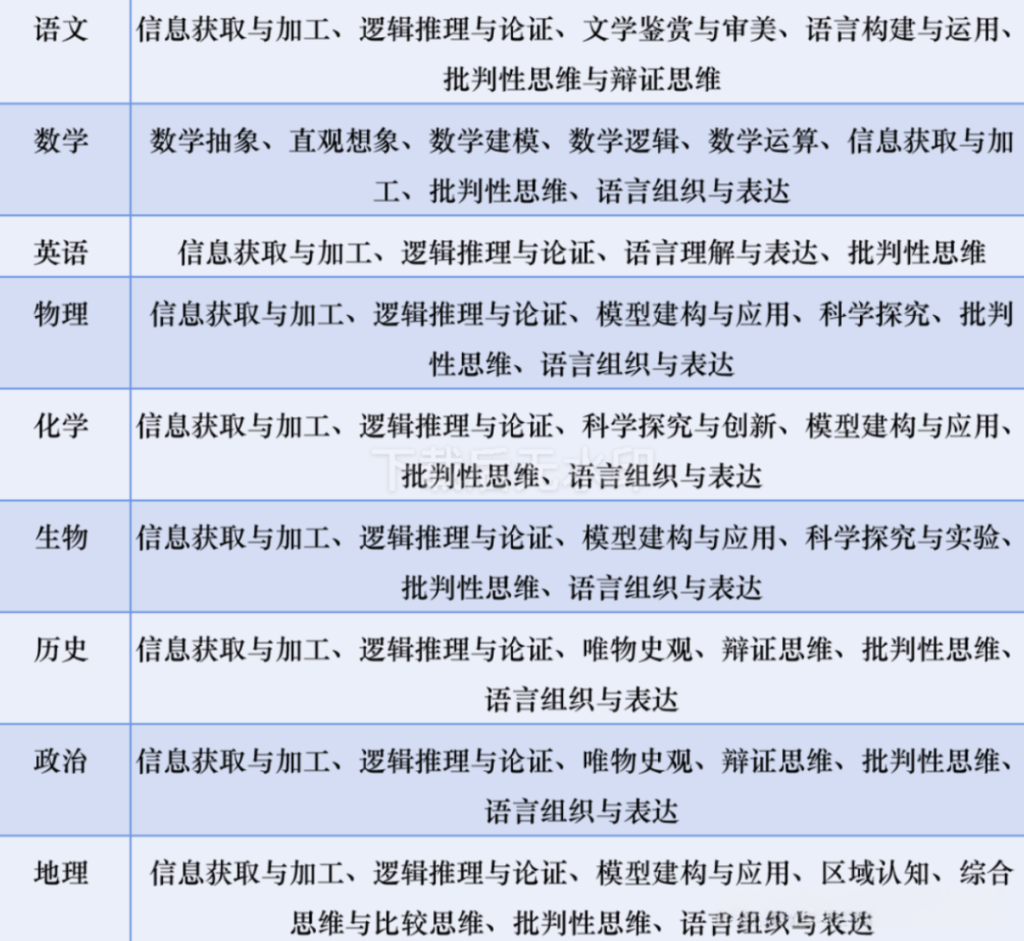

二、核心素养:

1.政治认同: 明确中国共产党领导和执政地位的确立是历史和人民的选择。

2.科学精神:科学认识各种政治力量的作用,深刻体会没有共产党就没有新中国的结论。

3.公共参与:增强对党的初心和使命的理解,坚定道路自信和制度自信。

三、教学重难点

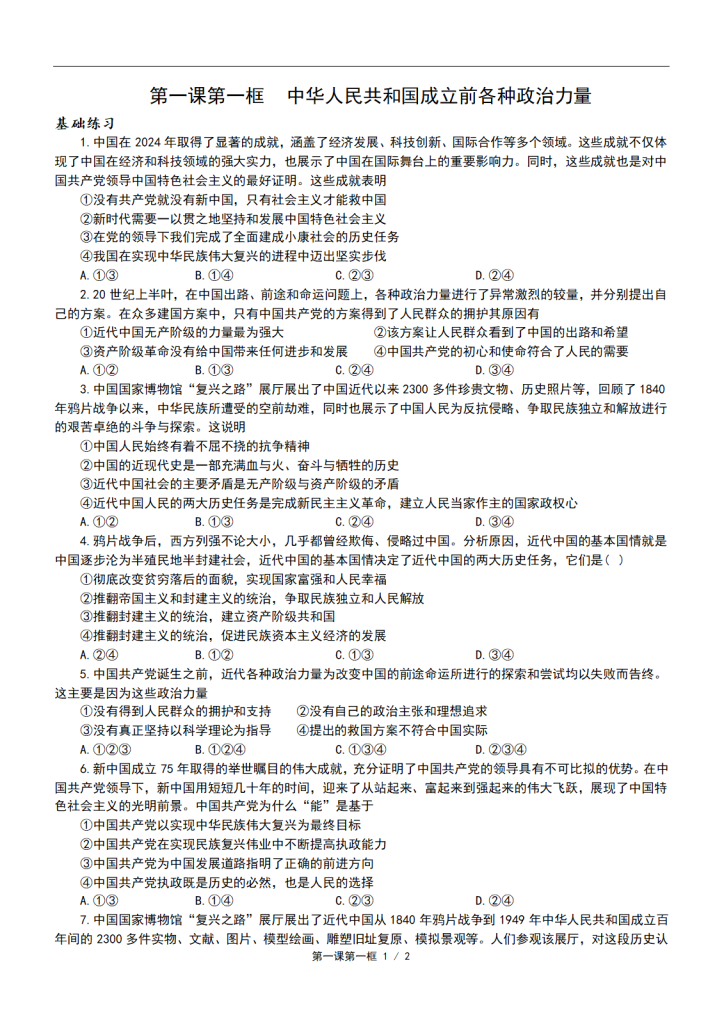

教学重点:近代中国的基本国情、主要矛盾及历史任务。没有共产党就没有新中国。

教学难点:基本国情、主要矛盾和历史任务之间关系;中国共产党诞生的重大历史意义。

- 教学过程

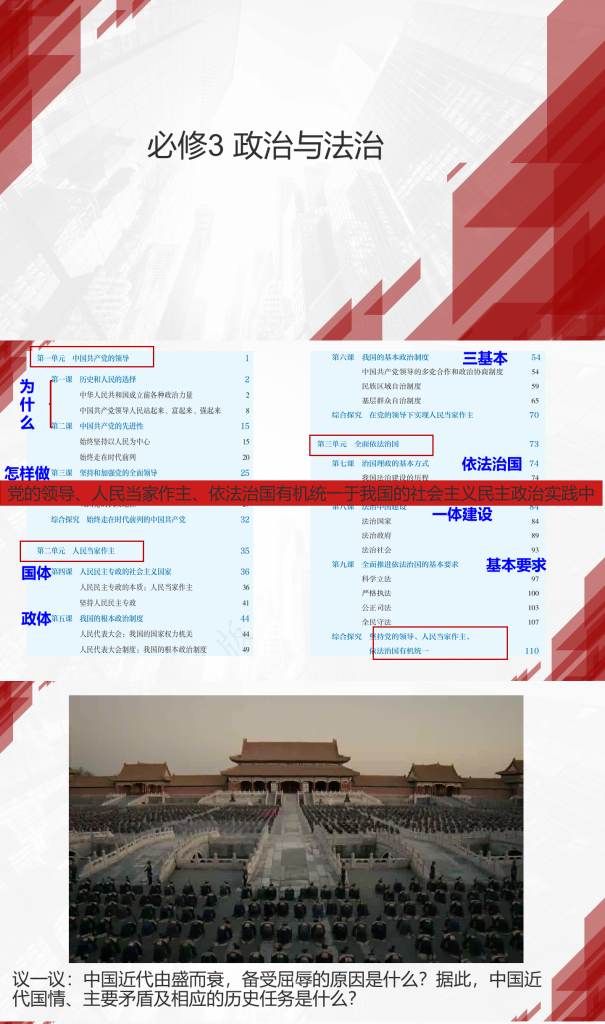

导入新课:展示全书知识体系,让学生先总体了解整本教材所学内容;展示第一单元的知识框架,让学生明确第一单元学习的主要内容是为什么及怎样坚持党的全面领导,其中第一课和第二课学习的是为什么,第三课学习的是怎样做,本课时学习第一课第一框《中华人民共和国成立前各种政治力量 》

总议题:为什么没有共产党就没有新中国?

议题1:山河破碎风飘絮,国难家仇雨打萍——近代中国的基本国情和主要矛盾

探究与分享:

展示视频:《近代中国的历史》

情景探究:探究:阅读课文p3-4,结合视频思考:近代中国社会的基本国情是怎样的?导致这一结果的内部外部因素有哪些?这一时期的中国面临哪些国内国际矛盾?此时改变中国社会现状最急需解决的矛盾是什么?这注定了这一时期中国人民要肩负起怎样的历史使命?

交流展示:学生交流并回答。

教师总结:

1、近代中国的基本国情:半殖民地半封建社会。

2、原因解读:内因:清王朝对内实行封建君主统治,对外采取闭关锁国政策。结果:政治腐败,军备废弛,财政拮据,社会动荡,危机四伏。外因:西方爆发资产阶级革命,建立资本主义制度,相继完成工业革命,实现近代化机器大生产。列强发动一系列侵华战争,签订了一系列不平等条约,严重损害了中国的领土和主权完整,控制了中国的政治、经济、外交和军事。

3、主要矛盾:当时社会的主要矛盾是中华民族与帝国主义的矛盾、人民大众与封建势力的矛盾,前者是民族矛盾;后者是阶级矛盾。

4、历史任务:推翻帝国主义和封建主义的统治,实现民族独立和人民解放;彻底改变贫穷落后的面貌,实现国家富强和人民富裕。

【名词点击】

半殖民地:形式上是独立自主的国家,实际上政治、经济、外交、军事等方面都受到外国殖民主义的控制和奴役。

半封建:形式上仍是封建统治和自然经济占主导地住,实际上社会已逐渐近代化,资本主义经济、政治、文化等因素在不断发展。

- 理清关系:基本国情决定主要矛盾,基本国情和主要矛盾决定主要任务。

议题2:惶恐滩头说惶恐,伶仃洋里思救亡——各种政治力量解决中国问题的方案

探究与分享:

展示材料:《—各种政治力量解决中国问题的方案》

情景探究:哪一种方案经受住了历史和实践的检验?其他两种为什么行不通?

交流展示:学生交流并回答。

教师总结:方案一:洋政府(袁世凯):称帝复辟,出卖国家、民族利益,违背民主共和的历史发展潮流。国民政府(蒋介石):一党专政、独裁统治,严重腐败,民不聊生。被人民抛弃了,其代表着的统治也被推翻了。方案二:中国的民族资产阶级一开始产生就在经济上与官僚资产阶级和帝国主义有着千丝万缕的联系,在经济上要依靠官僚资产阶级和帝国主义在华势力,民族资产阶级对官僚资产阶级和帝国主义的依附,由于经济上的依附性,使中国的民族资产阶级不能也不敢进行彻底的反帝,反封建的革命,因此没有得到人民群众认可,它的大多数代表者后来也承认这个方案在中国无法实现。方案三:以中国共产党为代表,主张建立工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民共和国,经过新民主义走向社会主义,符合历史发展的必然趋势,符合人民的根本利益,在历史和人民的检验中脱颖而出,最终成为唯一正确的选择。

议题3:没有共产党就没有新中国——为何中国共产党执政是历史和人民的选择?

探究与分享一:

展示材料:太平天国覆灭的原因之一是由于农民阶级的局限性。农民阶级不是先进的生产力和生产关系的代表,虽然提出了《天朝田亩制度》,但在当时,是空想,根本不可能实现;太平天国运动轰轰烈烈,但中国依然是封建社会。 他们提不出一个切实的革命纲领,广大将士参加革命目的不明确,大多是迫于生计,希望改变贫穷的经济地位。在定都天京后,领导者封建特权思想膨胀,争权夺利,贪图享乐,结果断送了革命前程。

辛亥革命失败的原因是:中国民族资产阶级的软弱性和妥协性、没有反封建主义的纲领、没有得到农民的支持、没有武装力量、政党松散无纪律。虽然辛亥革命失败了,但证明了资本主义国家的半殖民地半封建社会的建国方案在中国是行不通的。

虽然中国民族资产阶级反对外国资本主义和封建主义,但其本身又和它们有着千丝万缕的联系,所以在政治和经济上都非常软弱。这导致了辛亥革命必然失败的命运。而且,中国民族资产阶级在南京政府成立后还想得到外国资本主义的支持,没有辨清真正的敌人。

民族资产阶级也因为和封建主义有联系,所以没有推翻封建土地所有制,得不到农民的支持。农民是革命的主要力量,没有农民的支持就没有强大的根基。此外,民族资产阶级也没有自己的武装力量。政党也不坚定,同盟会松懈涣散,导致袁世凯轻易窃取了辛亥革命的成果。

情景探究:你认为中国共产党成立前的各阶级斗争的根本性弱点是什么?

交流展示:学生交流并回答。

教师总结:1.从其他阶级的斗争情况看:中国共产党成立前的各阶级斗争的根本性弱点是:没有认清革命的目的和对象;没有广泛发动人民群众,未形成有组织的、持久的群众运动。因此从其他阶级的斗争情况看:没有共产党就没有新中国,中国共产党执政是历史和人民的选择。

探究与分享二:

展示材料:随着官办和外国人开办的工业企业的创建,中国出现了最早的近代产业工人……

中国人对詹天佑可谓耳熟能详,大多数人会自然把他和京张铁路联系在一起。然而,詹天佑认为自己最大的成就是为中国培养造就了第一代“有文化、掌握西方先进科学技术、恪守纪律与职责的世界一流铁路工人和管理人才队伍”。这支队伍的建成,标志着“可以和世界先进工业强国比肩的中国大产业工人群体的诞生”。优秀产业工人队伍的诞生与存在,为1921年“中国工人阶级的先锋队”–中国共产党的诞牛奉响了序曲。

“他们所以能如此,第一个原因是集中。无论哪种人都不如他们的集中。笫二个原因是经济地位低下。他们失去了生产手段,剩下两手,绝了发财的望,又受着帝国主义、军阀、资产阶级的极残酷的待遇,所以他们特别能战斗。”

展示视频:《工人阶级成为反帝反封建的新民主主义革命的领导力量。》

情景探究:从以上对工人阶级的认识与评价中可以总结出工人阶级具有怎样的特点?五四运动后,工人阶级的地位发生了什么变化?

交流展示:学生交流并回答。

教师总结:工人阶级的特点1.组织性、团结性:中国工人阶级人数不多,但集中分布在大城市,有利于组织成为阶级力量;2.革命性:处于帝国主义、封建主义和官僚资本主义三重压迫之下,富有斗争精神,具有革命性。3.先进性:他们与先进的生产方式相联系,是先进生产力的代表,具有先进性。工人阶级是中国共产党产生的阶级基础。工人阶级地位的变化:五四运动后,工人阶级成为新民主主义革命的领导力量。因此从中国共产党所领导的阶级力量看:没有共产党就没有新中国,中国共产党执政是历史和人民的选择。

探究与分享三:

展示视频:《永葆初心:习近平讲述百年征程》

情景探究:请结合视频和所学知识,探讨以下问题:中国共产党的初心和使命是什么?

对 “为什么革命、怎样革命”这一根本问题中国共产党是如何作答的?(请从中国共产党的革命目标、任务等角度进行回答)中国共产党最后带领中国人民取得了怎样的革命成就?

交流展示:学生交流并回答。

教师总结:1.中国共产党的初心与使命:为中国人民谋幸福,为中华民族谋复。2.中国共产党成立的历史意义:从此中国人民在斗争中就有了主心骨,看到了解决中国问题的出路和希望。3.中国共产党的革命目标:(回答“为什么革命”)党的最高理想和最终目标:实现共产主义,历史使命:实现中华民族伟大复兴。4.中国共产党的革命任务:(回答“怎样革命”)

推翻三座大山(帝国主义、封建主义、官僚资本主义);实现民族独立、人民解放。5.中国共产党的革命成就:推翻了三座大山,取得了新民主主义革命胜利;建立了中华人民共和国,实现了封建专制政治向人民民主的伟大飞跃,人民成为国家主人。因此从中国共产党对革命的贡献角度看:没有共产党就没有新中国,中国共产党执政是历史和人民的选择。

对总议题归纳总结:为什么说中国共产党执政是历史和人民的选择?

- 其他阶级、阶层斗争中的根本性弱点:没有认清革命的目的和对象;没有广泛发动人民群众,未形成有组织的、持久的群众运动。从中国共产党所领导的阶级力量(工人阶级)角度看:工人阶级的特点:组织性、团结性;革命性;先进性;工人阶级地位的变化:五四运动后,工人阶级成为新民主主义革命的领导力量。3.从中国共产党对革命的贡献角度看:中国共产党的初心与使命:为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴;中国共产党的革命目标:最高理想和最终目标:实现共产主义;历史使命:实现中华民族伟大复兴;中国共产党的革命任务:推翻三座大山,实现民族独立、人民解放;中国共产党的革命成就:推翻了三座大山,取得了新民主主义革命胜利;建立了中华人民共和国, 实现了封建专制政治向人民民主的伟大飞跃,人民成为国家主人。

课堂总结:

同步备课:必修三第一课第一课时,包括教学设计、课件、课时练习及答案WORD打印版四部分打包,校内登陆下载,尊重劳动,校外请付费。

站内资料是一线教师辛苦制作的,有WORD版,登录后即可下载;付费资料一般是本站原创或者会员投稿资料;成为本站会员可以畅通无阻下载资料;非商业转载请注明出处,商业使用请联系本站管理员(微信:dewish),否则构成侵权。创作不易,请尊重劳动!

本站地址:https://dewish.net,原文链接:请复制转载页面地址。