8.2 文化交流与文化交融 导学案

编制: 审稿:

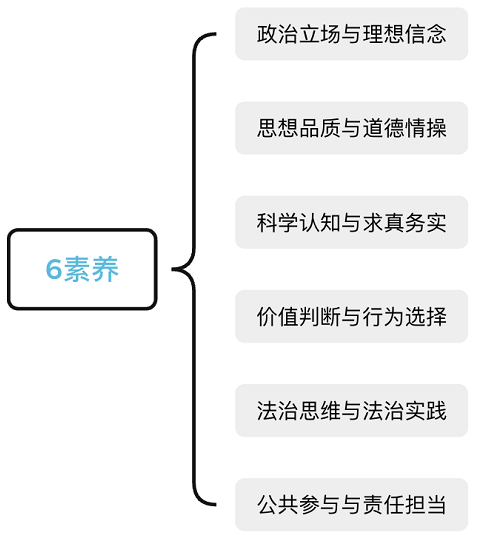

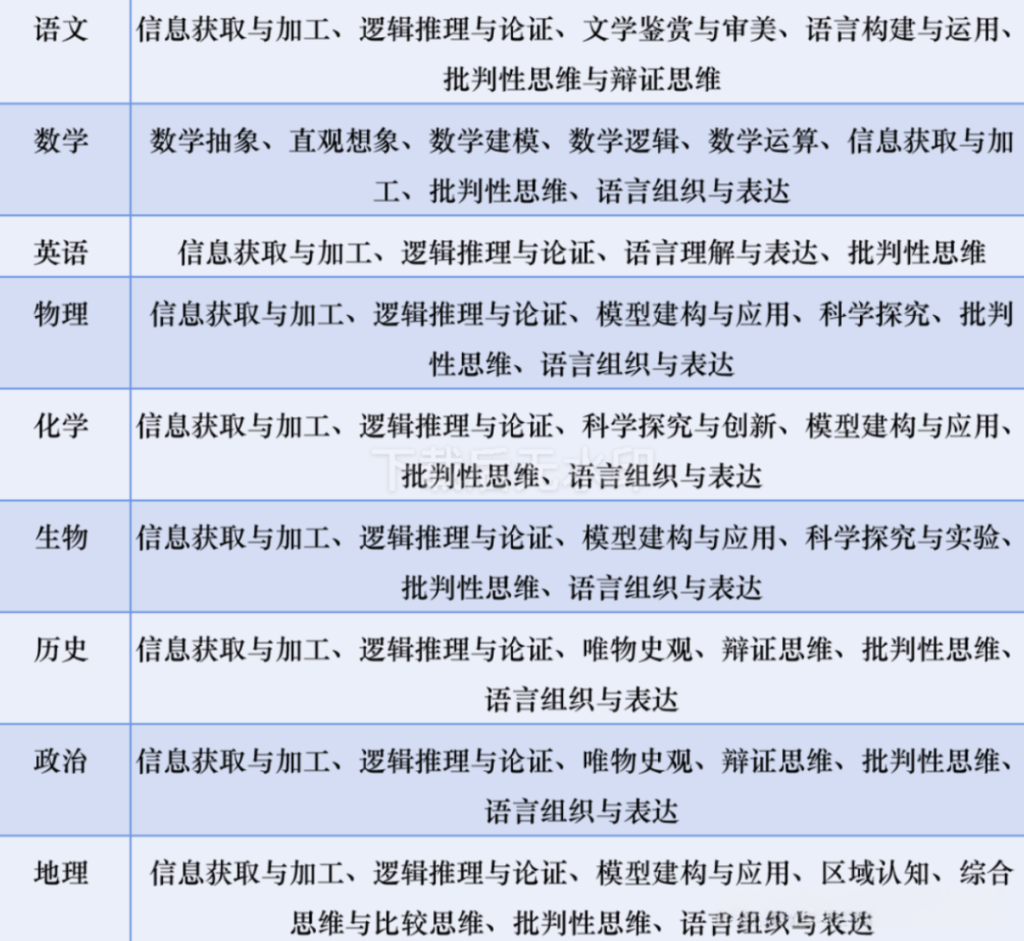

【素养目标】

政治认同:维护各国各民族文化多样性,加强相互交流、相互学习、相互借鉴,不应该相互隔膜、相互排斥、相互取代。

科学精神:全面认识文化价值,明确一个民族的文化成就,既是本民族人民劳动智慧的结晶,也融入了其他民族文化的有益成果,它不仅属于这个民族,而且属于整个世界。

公共参与:坚持人类命运共同体理念,树立国际眼光,促进国家间文化交流与文化交融。

【自主预习】

一、文化交流与文化发展

1.关系:文化交流构成了文化发展的 。各民族文化之间的交流会对不同民族文化的发展和创新产生重要的 。

2.对策:我们应该维护各国各民族文化多样性,加强 、相互学习、相互借鉴,而不是相互隔膜、 、相互取代,这样世界文明之园才能万紫千红、生机盎然。

二、文化交融与文化发展

文化交融 文化的发展。人类正是通过 ,积极借鉴别国民族思想文化的长处和精华,才为本国本民族文化的丰富发展汲取 ,增强本国本民族文化的 、自信、自立,也为世界文化发展繁荣作出了贡献。推进人类 ,是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的 。

【课堂互动】

1.以高铁为代表的中国铁路“走出去”,已成为中国制造的“亮丽名片”。

材料 中国铁路项目遍及亚洲、欧洲、北美洲和非洲。在埃塞俄比亚,中国企业近年来为当地培训了1.5万名铁路员工,满足了亚吉铁路建设运营需要。在肯尼亚,7年内将有超过3000名蒙内铁路的员工在当地和中国接受培训。中国企业负责人说,我们不仅要完成铁路工程硬件的良好建设,更注重铁路工程技术和管理经验等软件的完整移交,实现“中国标准”真正为肯尼亚人所用。中国铁路“走出去”越来越成为中外经济往来的桥梁、民心相通的纽带,促进了文化的交流和传播。

[探究任务]

(1)结合上述材料,谈谈文化交流对文化发展的影响。

(2)文化交流的要求是什么?

2.材料一:2019年上映的国产电影《流浪地球》,立足于中华优秀传统文化,融入天下大同、和谐共生的价值理念,借鉴国外科幻电影元素,讲述了全球联合起来拯救地球的故事,获得海内外观众广泛好评,被称为“开启了中国科幻电影元年”。

材料二:印度佛教自汉代传入我国后,便与中国传统文化相互影响和融合。在隋唐,外来佛教适应中国的文化习俗,演变为以禅宗为代表的中国化佛教,形成中华文化儒、释、道并存的格局;至宋后,传统儒学吸收佛教的有益成果,衍生出新儒学即宋明理学,使以儒家为主导的中华文化发展到新的高度。

[探究任务]

结合典型事例,阐明文化交融如何促进世界文化的丰富与发展。

【易错易混】

1.不同民族文化的差异是文化交流的障碍,文化交流有助于减少文化差异。( )

2.文化交流就是文化交融,坚持文化交流就是要消除差异。( )

3.世界各民族文化相互交融而日趋同一、渐趋融合。( )

4.文化交流的过程,就是文化创新的过程。( )

5.文明之间要对话,不要排斥;要交流,不要取代。( )

【预习自测】

1.2020年4月份,英国历史学家、纪录片导演兼撰稿人迈克尔·伍德导演并主持的单集纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》在BBC播出,受到英国媒体和观众广泛欢迎。之前,他还拍摄过大型英文纪录片《中华的故事》和《中国改革开放的故事》。伍德被人们称为“最会讲中国故事”的西方纪录片导演。伍德拍中国故事旨在( )

①促进中英文化取长补短、共同发展

②推动中英文化交流、借鉴、融合

③体现中华文化的求同存异、兼收并蓄

④揭示中英文化的差异、显示文化多样性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

2.文化敦煌学研究必须“西进东出”,把敦煌学置于国际背景下,开拓敦煌学研究的新领域。研究敦煌就要研究中国西北地区历史,就得关注中亚历史,就应当同中亚地区各高校、研究机构之间开展合作,促进不同文明共同发展。材料表明( )

①文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展

②要植根于世界文化土壤,不断推动中华文化的创新

③要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

④敦煌学作为文化遗产是人类历史文化成就的重要标志

A.①② B.①③ C.②④ D .③④

3.我们的祖辈留给我们的艺术宝藏浩瀚精深。中国的民族音乐绵延千年,中国的舞台传统写意凝练,是东方审美观的独特表达。放着自家的宝贝不为我所用,却心甘情愿地被洋派俘虏、绑架,说到底是缺乏民族自信的表现。由此可见,推动中国文化发展必须( )

①坚决反对“守旧主义”和“封闭主义” ②坚决反对“民族虚无主义”和“历史虚无主义”

③弘扬优秀传统文化,增强自身文化的认同 ④加强文化交流借鉴,增进对外来文化的理解

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

4.以拍摄古风美食短视频出名的李子柒利用国际传播平台,李子柒向世界打开美丽中国的一扇窗口,许多外国人看了李子柒的视频心生向往、发出赞叹。李子柒的做法给我们的启示是( )

①用心讲好中国故事,提升中华文化国际影响力

②挖掘优秀传统文化的内涵,增强中华民族文化自信

③以文化继承为根本途径,展现中华文化的魅力

④促进中外文化的相互认同,实现优秀传统文化创新

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

5.唐代的王维不仅是伟大的诗人,也是杰出的山水画家,苏东坡曾称赞他的画是“画中有诗,诗中有画”。他创作的山水画《辋川图》,笔墨清润婉约,气韵恬静淡雅,画中群山起伏,绿水环绕,树木掩映,将文学意象美和山水形式美融为一体,营造了一种含蓄朦胧、深远空邃、意出尘外的审美境界。王维的这一作品( )

A.表达了中华民族精神的基本内涵

B.展示了中华文化鲜明而独特的风格

C.增强了中华文化的包容性

D.体现了中华民族生生不息的生命力

6.2020年6月15日,习近平总书记在《求是》杂志发表署名文章指出,民法典系统整合了新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范,汲取了中华民族5000多年优秀法律文化,借鉴了人类法治文明建设有益成果,是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典。对习总书记的这一论述理解正确的是( )

①法律文化的创新立足于汲取各种有益的文化成果

②新时代社会经济政治的发展决定了民法典的制定

③民法典编纂是一个对传统法律文化先继承后发展的过程

④中华文化求同存异、兼收并蓄,具有包容性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

7.徐悲鸿将西方素描融入中国画中,创造了具有时代感的国画新面貌;林风眠将西方绘画的外在形式与东方绘画的内在精神有机结合,形成了一种融合中西的新画风。这说明( )

①中华文化在兼收并蓄中不断创新 ②文化借鉴是文化富有生机的保证

③中西文化在交流互鉴中相互认同 ④中国画具有开放包容的文化基因

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

8.习近平总书记在亚洲文明对话大会开幕式上发表主旨演讲指出,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。加强亚洲文明对话需要我们( )

①秉持平等的态度,推动不同文明和谐共生

②秉持包容的精神,消除各国不同文明差异

③加强交流与互鉴,不能相互排斥、相互隔膜

④推动各国文明融合,使世界文明摒弃分歧,共谋发展

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

9.四川广汉三星堆考古“上新”引发广泛关注,出土神秘金面具、出土大量精美青铜器、出土500余件重要文物、发现象牙及象牙制品……这些发现不仅展示了古蜀文明的独特性、创造性,反映了与国内其他古文明的紧密联系,更彰显了古蜀文明作为中华文明组成部分的重要地位,为研究中华文明“多元一体”起源发展提供了典型实证。这些考古发现( )

①展现了中华文化的优越性和独特魅力

②丰富了中华文化内涵,复原古蜀文明

③体现了中华文化源远流长、博大精深

④表明了中华文化具有特有的包容性

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.同样是写梅,陆游的梅是寒士之梅,毛主席的梅是战士之梅。做寒士时,有“零落成泥碾作尘,只有香如故”的品质;做战士时,有“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”的傲骨,两者都是人生非常重要的品格,共同构成了中国传统文化中梅的意象。从中我们可以体会到( )

①把“梅”作为精神追求的目标,与中华民族精神的核心相得益彰

②“梅”文化以其特有的包容性,彰显中华文化博大精深

③梅花被赋予特定时代的相应内涵,成为中华民族气节之象征

④文学艺术中梅所幻化出的人生品格彰显了中华文化的民族性

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

站内资料是一线教师辛苦制作的,有WORD版,登录后即可下载;付费资料一般是本站原创或者会员投稿资料;成为本站会员可以畅通无阻下载资料;非商业转载请注明出处,商业使用请联系本站管理员(微信:dewish),否则构成侵权。创作不易,请尊重劳动!

本站地址:https://dewish.net,原文链接:请复制转载页面地址。