5.2社会历史的发展 课后作业

编制人: 审核人:

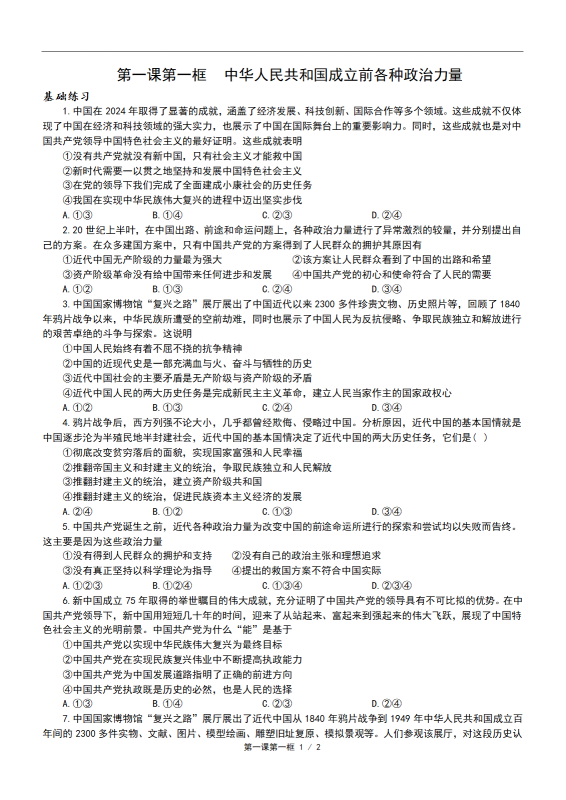

一.选择题

1.习近平同志在福建工作的17年间推动了一系列具有战略性、前瞻性的改革创新举措的实施。2021年两会后,习近平总书记再访改革“试验田”,“验收”改革成果,并对改革作出关键指点,他每天的考察行程,都与改革创新密不可分。关注改革是因为( )

①改革是人类社会存在和发展的物质基础 ②改革是发展中国特色社会主义的强大力量

③改革是解决社会主义社会基本矛盾的主要手段 ④改革的根本目的是实现社会主义制度的自我完善

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

2.近年来,未成年人犯罪低龄化趋势明显,引发社会关注。针对原刑法规定未满14周岁的未成年人无需承担任何刑事责任,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(一)》规定,已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。修正案有限下调刑事责任年龄( )

①是社会实践的变化以及社会公众的关切在刑法中的反映

②是上层建筑的调整与变革必然促进社会发展的具体表现

③体现了具有相对独立性的法律观念推动社会的进步发展

④体现了当代刑法作为上层建筑重要组成部分的社会担当

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

3.小智治事,大智治制。当前,推进国家治理体系和治理能力现代化,尤其需要下定决心改革破除体制机制积弊,进一步激发制度优势、释放制度活力,这是因为( )

①上层建筑一定要适合生产力和经济基础发展的要求

②制度的建立和完善决定生产力发展和社会进步

③上层建筑为经济基础服务,就能推动生产力发展

④上层建筑的变化发展离不开社会意识的能动作用

A.①② B.③④ C.①③ D.①④

4.近年来, “中国之治”与“西方之乱”成了热议的话题。有学者指出,从根本上说,这是因为中国特色社会主义制度更能满足越来越发达的社会化大生产的要求。这说明( )

①为经济基础服务的上层建筑必将推动生产力的发展

②生产关系一定要适合生产力变化发展的客观要求

③任何一种生产关系的出现,都是生产力发展的结果

④生产关系反作用于生产力,对其发展具有巨大影响

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

5.“天人合一”是中国传统文化的重要特点。之所以会形成这一特点,原因之一就在于:中国古代庞大的农业社会对大自然特别敬畏,因而形成了一种整体性的字宙观,这种思想发展到《周易》《道德经》,便逐渐形成了尊重自然、顺应自然、适时而为的世界观。由此,注重整体、阴阳互补、对立统一的思维方式渗透到中国人的血脉之中,对中华文明的发展产生了深远影响。材料启示我们( )

①生产关系对生产力具有反作用 ②社会意识是对社会存在的反映

③哲学对具体科学的研究有指导作用 ④哲学能指导人们认识世界和改造世界

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

6.基于国内外形势的变化,中国共产党十九届五中全会提出要加快建构以国内大循环为主体,国内国际双循环相促进的新发展格局,力促经济更加强劲更可持续发展。构建新发展格局的哲学依据是( )

①人们能基于事物固有的联系创造出新的联系 ②社会的发展是客观规律和主观能动性的统一

③任何事物的发展必须通过实践活动才能实现 ④适合经济基础的上层建筑会促进生产力发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.为全面推进乡村振兴,国家乡村振兴局牌子正式挂出。这既是我国脱贫攻坚战取得全面胜利的一个标志,也是新生活、新奋斗的起点。国家乡村振兴局的成立体现了( )

①上层建筑要适应经济基础状况 ②生产方式决定了社会的面貌和性质

③生产关系要适应生产力发展状况 ④改革是发展中国特色社会主义的强大动力

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

8.近年来,未成年人犯罪低龄化趋势明显,引发社会关注。自2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》规定,已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。而修改前的刑法规定,未满14周岁的未成年人无需承担刑事责任。修正案有限下调刑事责任年龄( )

①是社会实践的变化以及社会公众的关切在刑法中的反映

②是上层建筑的调整与变革必然促进社会发展的具体表现

③体现了具有相对独立性的法律观念推动社会的进步发展

④体现了当代刑法作为上层建筑重要组成部分的社会担当

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

9.“三农”问题是关系国计民生的根本性问题,没有农业农村现代化,就没有整个国家的现代化。为进一步推进乡村振兴,财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,明确中央财政2021年预算安排1561亿元乡村振兴补助资金。国家出台《衔接资金管理办法》所体现的哲理有( )

①社会存在决定社会意识 ②社会意识推动社会存在发展

③生产关系要适合生产力状况 ④上层建筑要适合经济基础状况

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出,“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”这表明( )

①生产关系一定要适合生产力状况表现为社会形态的更替

②社会基本矛盾是通过制度的自我完善和自我发展解决的

③人的活动的目的性和能动性不能违背社会发展规律

④对人类社会历史发展趋势要保持强大的战略定力

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

11.种子被称为农业的“芯片”,关系到国家粮食安全。对此,2020年中央经济工作会议要求补齐这块短板,强调要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设;要尊重科学,有序推进生物育种产业化应用;要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。上述要求( )

①体现了主要矛盾的主要方面决定事物性质 ②把握了事物关键部分对整体的决定性作用

③强调了在实践中必须充分发挥主观能动性 ④调整了生产关系以适应生产力的发展状况

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

12.习近平总书记在听取三明医改经验汇报时指出,“十四五”期间要继续深化医药卫生体制改革。从整顿虚高药价、过度诊疗开始,这场剑指“看病难、看病贵”的三明医改,为啃下医改“硬骨头”进行了有效探索。从“星火”到“燎原”,“三医联动”“两票制”等举措已上升为国家医改的顶层方案,在中国医改发展史上写下浓重一笔。三明医改的成功经验表明( )

①“星火”的量变积累必然实现“燎原”整体改革质变

②当上层建筑为经济基础服务时就能促进生产力的发展

③社会主义社会的基本矛盾可以通过自我完善加以解决

④医药卫生体制改革要坚持问题导向,从客观实际出发

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

13.在新一轮科技革命和产业变革的大背景下,我国社会经济的运行模式发生了根本性的改变,也对如何保持经济持续增长提出了更高要求。放眼未来,以科技创新驱动经济发展显得尤为迫切。这蕴含的哲理是( )

①社会基本矛盾主要靠科技创新解决 ②改革是推动社会主义社会发展的直接动力

③社会发展是前进性和曲折性的统一 ④生产力是生产方式中最革命、最活跃的因素

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

14.2021年1月1日开始实施的《中华人民共和国民法典》,是用于调整人民群众、各行各业社会生活和经济生活的基本法,其颁布施行直接推动我国依法治国、建设社会主义法治国家的进程。这说明( )

①社会意识能够预见和指明社会前进的方向 ②改革是推动社会主义社会发展的强大动力

③适应先进经济基础的上层处筑能推动社会进步 ④实践基础上的理论创新决定了社会发展和变革

A.①② B.①④ C.②③ D.③(④

15.教育有赏识与惩戒两种方式。近年来赏识教育成了教育的主流选择,但没有惩戒的教育是不完整的教育。2020年底,教育部制定颁布的《中小学教育惩戒规则(试行)》明确规定了实施惩戒的范围,同时强调,教育惩戒与体罚、变相体罚是不同性质的行为,明确禁止七类不当教育行为,划定教师行为红线。表明( )

①对事物的真理性认识需要经过反复的过程 ②教育需要改革才能适应上层建筑的不断变化

③主次矛盾之间既相互对立、又相互统一 ④矛盾双方之间既相互依赖、又相互贯通

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

二.非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

自古以来,艰苦奋斗、勤俭节约就是中华民族的传统美德。

材料一 在战争年代,我们凭借艰苦奋斗、勤俭节约的思想战胜了强大的敌人,走向胜利、成就伟业;新中国成立以来,我们坚持和发扬这一优良作风,短短几十年间就让一个一穷二白的古老民族昂然屹立于世界民族之林。党的十八大以来,通过全面从严治党,浪费现象得到了一定的遏制。但是,当前生活中的浪费现象仍然比较严重。例如,在一些高校学生食堂,大学生的餐饮浪费还比较突出。在一部分农村,群众的婚丧嫁娶还存在大操大办的现象,既浪费了金钱,也使一部分群众忍受难以承受的精神之累。

材料二 米粒虽小,尤见礼义廉耻;节约事微,可助兴国安邦。受讲排场、比阔气、爱面子等不良风气和不科学、不文明消费习俗的影响,加之相关监管制度不健全,我国餐饮浪费问题一直存在、时常反复,成为一个顽疾,人民群众对此反映强烈。2020年12月22日,《中华人民共和国反食品浪费法(草案)》提请十三届全国人大常委会第二十四次会议审议。草案将近年来我国实践中行之有效的政策措施上升为法律规定,明确各相关主体的責任,确保制止“舌尖上的浪费”的行为实现有法可依。

(1)“不论我们的国家发展到什么水平,不论人民的生活改善到什么地步,艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。”结合材料一并运用传统文化的知识对此加以说明。

(2)结合材料二,运用社会发展规律的知识,说明通过立法制止“舌尖上的浪费”的合理性。

(3)勤俭节约是中华民族的传统美德,是社会文明的重要体现。请结合自身实际,就如何传承这一传统美德提两条建议。

WORD打印版请登录后下载(登录是为了防止网站被采集)。

站内资料是一线教师辛苦制作的,有WORD版,登录后即可下载;付费资料一般是本站原创或者会员投稿资料;成为本站会员可以畅通无阻下载资料;非商业转载请注明出处,商业使用请联系本站管理员(微信:dewish),否则构成侵权。创作不易,请尊重劳动!

本站地址:https://dewish.net,原文链接:请复制转载页面地址。