7.2正确认识中华传统文化 导学案

一、自主预习

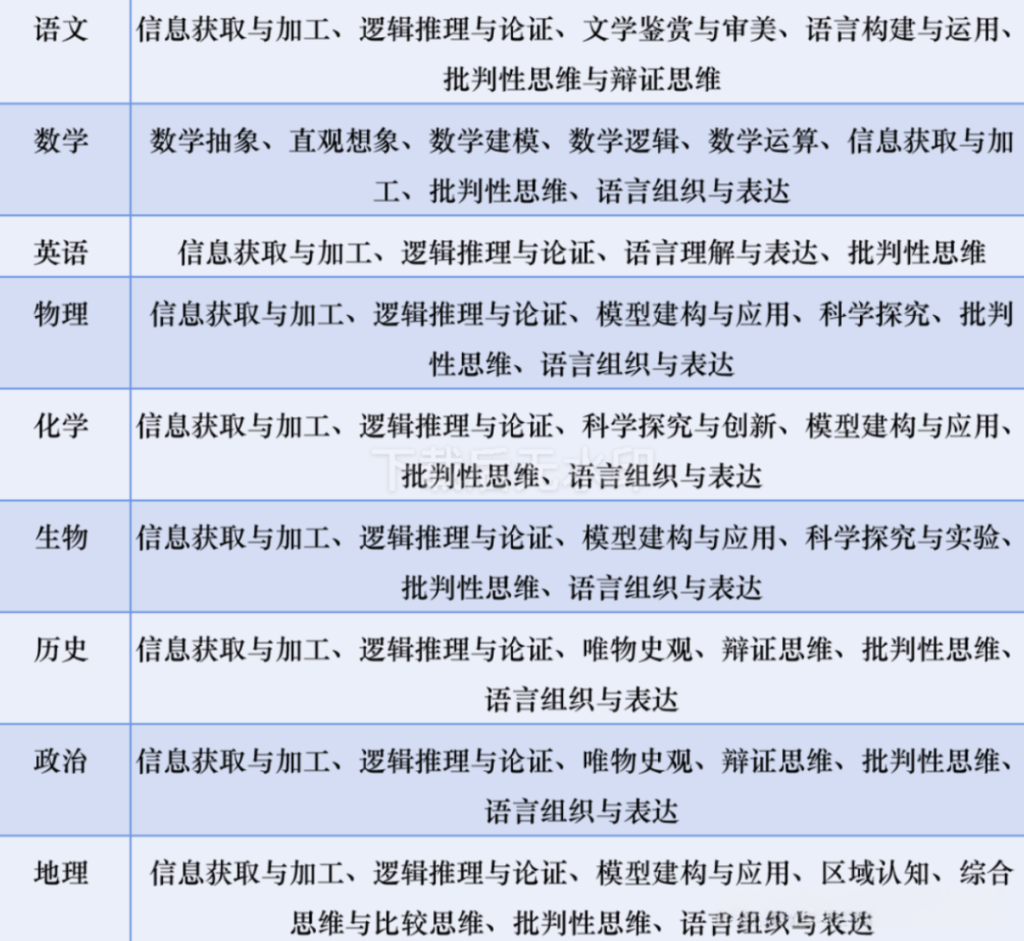

知识点1:中华传统文化的基本内容和特点

1.中华文化的形成和发展:

中华文化是中华民族勤劳智慧、自强不息 得来的。中华文化是我国各民族在 、碰撞、交锋中发展起来的,也是在与 文化的交流、碰撞、交锋中发展起来的。

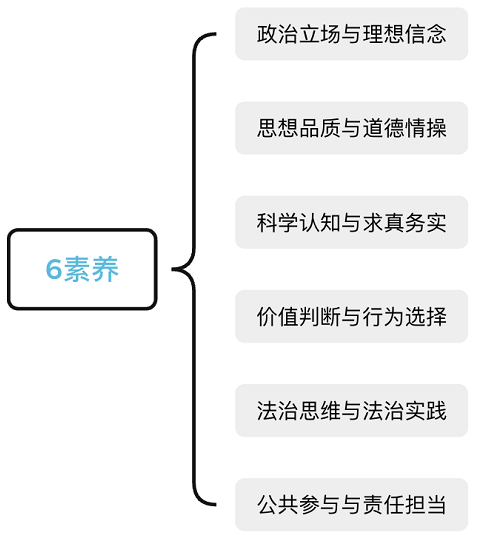

2.中华优秀传统文化的主要内容:

(1)核心思想理念:核心思想理念包括 、重民本、 、崇正义、尚和合、求大同等。

(2)中华传统美德:包括 、敬业乐群、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲等。

(3)中华人文精神:包括促进 、鼓励人们向上向善的思想文化内容等。

3.中华优秀传统文化的特点: 、博大精深。

中华文化具有强大的 和连续性,是中华民族共同 的体现,是世界文明古国中唯一没有中断而延续至今的文化。中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,也是我们最深厚的 。

知识点2:中华优秀传统文化的当代价值

1.认识传统文化:中华传统文化主要产生于中国 ,是对中国古代社会经济、政治的反映,在其形成和发展过程中不可避免地受到当时人们的 、时代条件、 的局限性的制约和影响,因而也不可避免地存在 或已成为糟粕性的东西。

2.正确态度:在当代中国,学习、研究、应用传统文化,既是一个“ 、去其糟粕”, 传统文化的过程,也是一个“ 、革故鼎新” 新文化、发展先进文化的过程。今天,我们要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有 地予以继承,努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人。

3.当代价值

(1) 才能开辟未来,善于继承才能更好 。优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本。只有坚持从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,我们才能办好今天的事情,推动国家发展。

(2)中华文化是中华民族共同的 ,涵养着中华民族共同的价值观。传承和弘扬中华优秀传统文化,能够激发民族自信心和自豪感,有助于促进民族团结,维护国家的安全和统一,铸牢中华民族 。

(3)中华优秀传统文化中所蕴含的诸如革故鼎新、与时俱进的思想,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想,道法自然、天人合一的思想等,能够为解决当代中国和世界发展中的许多问题提供 。

(4)中华优秀传统文化中强调 、和而不同、和平发展,这些思想观念有助于正确认识和处理国际关系,推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系,构建人类命运共同体。

二、课堂探究

探究议题一

有人认为:传统文化是财富。它架起了我们前进的阶梯,维持着我们的社会秩序,增强了我们的民族认同感,为我们的精神提供了栖息之所。如果没有传统文化,我们的生活将失去精神家园。也有人认为:传统文化是包袱。它是一种惰性的力量、保守的因素。它钳制着我们的交往和思维方式,控制着我们的情感体验和审美情趣,制约着我们的价值取向。

传统文化是财富还是包袱?请用实例说明你的观点。

探究议题二:2019年5月18日是第43个国际博物馆日,各地博物馆围绕主题“作为文化中枢的博物馆:传统的未来”开展多项精彩活动,搭建博物馆与公众沟通、互动的平台。当天,中国主会场湖南省博物馆联合全国22家博物馆举办“根·魂——中华文明物语”展,通过甄选的30件(套)国宝级文物,勾勒出一条中华文明轨迹,“博物馆网上展览”“博物馆在移动”等项目也在主会场启动上线。在北京,故宫博物院组织开展大型艺术创作、百人篆刻、版画制作体验、音乐会、古建科技保护教育、古建馆展览导赏等七大主题活动。这些活动都是对博物馆文化中枢价值的生动诠释。

(1)结合材料并运用文化生活知识,说明博物馆在文化传承与发展中所起的作用。

(2)让文物融入大众生活,才能更好体现博物馆的价值。请就如何把文物融于大众生活提三条建议。

三、易错易混

1.中华优秀传统文化是在借鉴外来文化的基础上形成的。( )

2.中华优秀传统文化是中华民族生存与发展的决定性因素。( )

3.敬业乐群、扶危济困是中华传统文化的核心理念。( )

4.传统文化总能对社会发展起积极作用。( )

5.只要全面弘扬传统文化就一定能实现中华文化新的辉煌。( )

四、预习自测

1.如何才能打开思想之门?梁启超告诫人们:“勿为古人之奴隶。”就是不要迷信古人、前人。他说:“非古人之法言不敢道,非古人之法行不敢行,此奴隶根性之言也,夫古人自古人,我自我……以古人之脑筋为脑筋,不过一有机无灵之土木偶。”这启示我们对待传统文化的正确做法是( )

A.要摒弃,因为传统文化是包袱,严重束缚人的思想和行为

B.要继承,因为传统文化是维系民族生存与发展的精神根基

C.对传统文化要“心存敬畏”,加以发扬和光大

D.对传统文化要“辩证分析”,批判地吸收

2.《周易·系辞下》中说:“君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱。”近年来,“忧患意识”一词频繁出现在党和政府的文件及领导人的讲话中。这表明,中国传统思想( )

A.是传统文化中最有价值的部分 B.是当代中国人的精神财富,应当毫无保留地继承

C.影响当代中国人的价值观念和中国的发展道路 D.是最优秀的传统文化,应当成为全世界的主流思想

3.日前,“水墨聚焦·中国甲骨文书法艺术展”在摩洛哥举行开幕式。联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱在此次艺术展上说:联合国教科文组织将继续加强与中国国际文化传播中心等机构的合作,保护好世界非物质文化遗产。保护甲骨文旨在( )

①佐证中华悠久灿烂的文明 ②展示世界文化的异彩纷呈 ③集中表达中华民族的情感 ④续写人类文化的历史轨迹

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

4.中华五千年文化,回文诗是中国文苑一朵奇葩,西晋以来历代诗家争相效仿,如《后园》(南齐·王融):正读:斜峰绕径曲,耸石带山连。花馀拂戏鸟,树密隐鸣蝉。逆读:蝉鸣隐密树,鸟戏拂馀花。连山带石耸,曲径绕峰斜。了解并阅读回文诗,我们可以感受到( )

①古代诗人崇尚自然、道法自然 ②汉字文化内涵丰富、风格独特 ③古典诗词注重实用、综合性强 ④中华文化源远流长、博大精深

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

5.以“利民之事,丝发必兴;厉民之事,毫末必去”明确为政必须维护好群众利益;以“以实则治,以文则不治”说明空谈误国、实干兴邦的道理。习近平总书记运用古代典籍、经典名句来谈治国理政道理的“习式风格”为世人所称赞,其主要原因是( )

①史书典籍是中华文化源远流长的见证 ②中华传统文化的发展具有相对稳定性 ③中国传统思想对当代的价值观念仍有影响 ④中国传统文化是推动社会进步的不竭动力

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

6.中国人的饮食有“东酸、西辣、南甜、北咸”之别,该现象说明( )

A.中华文化具有鲜明的民族性 B.中华文化源远流长

C.中华文化具有区域性 D.各地文化之间不存在共同特点

7.一个民族文明的标志不在于它多富有,而在于它的国民珍惜每一粒粮食和每一滴水;当一个民族的很多人都在肆意浪费粮食,这个民族一定深陷道德危机的漩涡.从文化生活角度看,遏制浪费需要每一位公民( )

①加强管理,正确引导,弘扬主旋律②参与健康文化活动,培育节俭文明风尚

③脚踏实地,提高自身的思想道德素质④弘扬传统文化,树立勤俭节约意识

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

8.郑国渠是陕西省第一处世界灌溉工程遗产,建于公元前246年:由韩国水工郑国主持兴建,《史记·河渠书》记载:“渠成,注填淤之水。灌泽卤之地四万余顷,收皆亩一种,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因命曰‘郑国渠’”。由此可见( )

①郑国渠对展现人们的精神世界具有独特作用 ②郑国渠显示了中华民族的勤劳智慧和伟大创造精神

③郑国渠历史悠久,是中国传统文化的重要标志 ④郑国渠风格独特鲜明,具有实用性和综合性的特征

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

9.《典籍里的中国》是央视在2021牛年新春之季重点打造的大型原创文化节目。节目聚焦中华优秀文化典籍中的经典名篇,讲述感人至深的传承故事,综合运用环幕投屏、实时跟踪等新科技手段,创新设计出“历史空间”“现实空间”并以跨越时空对话的形式营造了“故事讲述场”。该节目的创作和播出( )

①根本动力在于现代传播技术的发展与应用 ②可以展现中华文化的源远流长和博大精深

③说明科学技术是影响文化创新的重要因素 ④能够直接推动社会实践和民族文化的发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.中国人习惯于“一圈一圈向外递推”的“差序结构”,这使得同族、同乡、官场等“圈子文化”盛行。你的、我的、他的,每一个人都有很多圈子,小圈子,大圈子,圈圈相套,形成了一种独特的中国文化现象,形形色色的圈子就像一个“文化怪胎”恣意的舞动。材料意在强调( )

①传统文化具有相对稳定性和鲜明的民族 ②经年累月形成的文化习俗对人的影响是深远持久的

③对传统文化中不符合社会发展要求的东西,必须“移风易俗” ④“圈子文化”容易滋生结党营私、党同伐异等丑恶现象

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

站内资料是一线教师辛苦制作的,有WORD版,登录后即可下载;付费资料一般是本站原创或者会员投稿资料;成为本站会员可以畅通无阻下载资料;非商业转载请注明出处,商业使用请联系本站管理员(微信:dewish),否则构成侵权。创作不易,请尊重劳动!

本站地址:https://dewish.net,原文链接:请复制转载页面地址。